インスタレーション(13) 壁面にて回顧する手群

2017.01.02

謹賀新年2017

2017.01.01

新年あけましておめでとうございます。

今年も宜しくお願い致します。

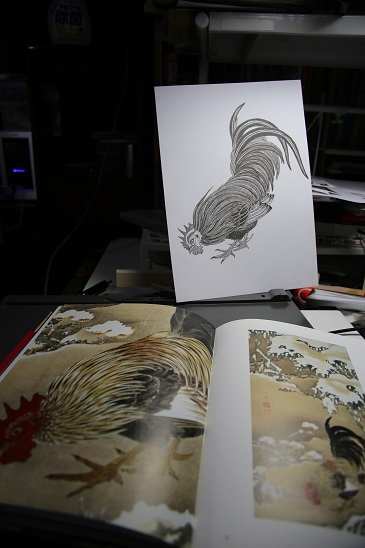

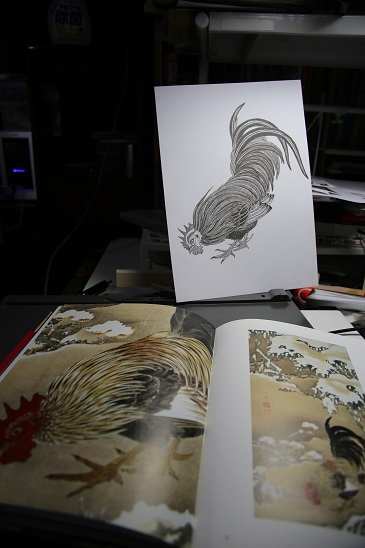

干支である鳥をペンと鉛筆で描いています。

お手本は伊藤若冲です。

描いている最中に若冲の、というよりも日本古来の絵の極意のようなものが

ちょっとわかったような気がいたしました。

それは、構図や色彩、絵そのものも想像の産物だということに

気付かされました。

つまり、著名な日本画のほとんどが、写実に徹しているようで

実はクリエイトしているということ。

特に、若冲の鳥の羽根の構成やリズミカルな表現、この躍動性は意図して

仕上げているように思えました。

つぎの絵などは、かなり優れたデザインが施されているようであり、

描写力や表現力、その上卓越したデザイン力が見受けられます。

伊藤若冲 絵

これは伊藤若冲だけでなく、他の日本画家にも古来から西洋と比べると

はるかに想像力にものをいわせる描き方なのです。

例えば、書道などの「文字」に鋭い創作力を要求する日本人的な特徴は

西洋にない優れた部分ですが、如何せん、写実の極みに適するのは油絵具

という事情もあります。

日本画材の特徴ゆえに、写実、つまり徹底した写実に重きをおけなかったということなりゆくのです。

これは日本古来の絵具の性質上、グラデーションが表現しづらいところにあります。まったくというのではなく、圧倒的にグラの表現の容易さについては油絵具の方に軍配が上がるということからです。

上村松園 絵

確かに、立体感や写実性には劣っても、日本画の伝統、それは浮世絵も含めて、いや、浮世絵がかなりの日本を背負っている感もするのですが、日本の芸術にとって幸いなことが結構あるのですね。

例えば、この日本画材の制限からくる表現方法がアニメの表現の源泉になっているのも否めないのです。現在の日本を象徴するようなアートの源泉はしっかりと過去の土台と継続、伝統に存するのは間違いないかと思います。

今年も宜しくお願い致します。

干支である鳥をペンと鉛筆で描いています。

お手本は伊藤若冲です。

描いている最中に若冲の、というよりも日本古来の絵の極意のようなものが

ちょっとわかったような気がいたしました。

それは、構図や色彩、絵そのものも想像の産物だということに

気付かされました。

つまり、著名な日本画のほとんどが、写実に徹しているようで

実はクリエイトしているということ。

特に、若冲の鳥の羽根の構成やリズミカルな表現、この躍動性は意図して

仕上げているように思えました。

つぎの絵などは、かなり優れたデザインが施されているようであり、

描写力や表現力、その上卓越したデザイン力が見受けられます。

伊藤若冲 絵

これは伊藤若冲だけでなく、他の日本画家にも古来から西洋と比べると

はるかに想像力にものをいわせる描き方なのです。

例えば、書道などの「文字」に鋭い創作力を要求する日本人的な特徴は

西洋にない優れた部分ですが、如何せん、写実の極みに適するのは油絵具

という事情もあります。

日本画材の特徴ゆえに、写実、つまり徹底した写実に重きをおけなかったということなりゆくのです。

これは日本古来の絵具の性質上、グラデーションが表現しづらいところにあります。まったくというのではなく、圧倒的にグラの表現の容易さについては油絵具の方に軍配が上がるということからです。

上村松園 絵

確かに、立体感や写実性には劣っても、日本画の伝統、それは浮世絵も含めて、いや、浮世絵がかなりの日本を背負っている感もするのですが、日本の芸術にとって幸いなことが結構あるのですね。

例えば、この日本画材の制限からくる表現方法がアニメの表現の源泉になっているのも否めないのです。現在の日本を象徴するようなアートの源泉はしっかりと過去の土台と継続、伝統に存するのは間違いないかと思います。

インスタレーション(12) 土管の憂鬱

2016.12.30

題名:「土管の憂鬱」

藤子不二雄の作品によく土管が登場した。

設置前に野積みされた土管は弱き者たちの場所。

隠れ家であったり、住み家であったり、ごろりとなかに寝転がって悠々自適な時を過ごすのだ。

土管の上は急造の舞台となり、パーフォーマンス者にとって最高の場としての役割を果たすこともあったかもしれない。

この野積みされた土管は、本業の治水の役割を終え、放置されたままに苔生え朽ちてゆく。

怖がってこどもたちは近づかない。

通り掛かる人々にはうっとおしい風景となる。

もはや

粉々に砕かれ、舗装道路の下に封じ込められてしまう他にない。

「おい、治水事業でこの国を守ってきたぞ。」

「早く消え去れだって?」

「そう、破滅を晒すか、消滅して無となるかだ。」

藤子不二雄の作品によく土管が登場した。

設置前に野積みされた土管は弱き者たちの場所。

隠れ家であったり、住み家であったり、ごろりとなかに寝転がって悠々自適な時を過ごすのだ。

土管の上は急造の舞台となり、パーフォーマンス者にとって最高の場としての役割を果たすこともあったかもしれない。

この野積みされた土管は、本業の治水の役割を終え、放置されたままに苔生え朽ちてゆく。

怖がってこどもたちは近づかない。

通り掛かる人々にはうっとおしい風景となる。

もはや

粉々に砕かれ、舗装道路の下に封じ込められてしまう他にない。

「おい、治水事業でこの国を守ってきたぞ。」

「早く消え去れだって?」

「そう、破滅を晒すか、消滅して無となるかだ。」

2017.01.02 00:15

|

2017.01.02 00:15

|